「塩原ものがたりの湯守り伝説」 栃木県 那須塩原市・塩原温泉

むか〜しむかし、塩原の山あいに、ぽっかりと湯けむりが立ちのぼる小さな温泉場があったんさ。

川の流れのそばに、ぽつんぽつんと湯屋(ゆや)が並び、地元の人や旅の者たちが体をあたために訪れとった。

その温泉場の中でも、とりわけ静かな谷あいに「しらかばの湯」っちゅう、古い温泉宿があってな。

そこには「おひさ」という名の若い湯守(ゆもり)の娘がおったんよ。

おひさはまだ十六、年端もいかん娘だったけんど、毎朝、湯の温度をはかり、薪をくべ、風呂の掃除をして、客の世話までせっせとこなしていた。

宿の主人は早くに亡くなり、おっかさんも病で床についたまま。

おひさは女手ひとつで、宿をなんとか守っとったんさ。

そんなある晩じゃった。

おっかさんの具合が急に悪うなって、おひさは心細くてしかたなかった。

「どうか、この湯のチカラで、おっかさんを助けておくれ」

そう祈りながら、湯けむりの中にぽつんと立っていたんさ。

すると

その晩から、不思議なことが起きたんよ。

夜な夜な、誰もいないはずの湯船から、ちゃぷん…と水音がして、

朝になって見ると、湯の温度がちょうどよく保たれ、しかも湯のにごりが消えて、透き通ったように澄んどる。

「おかしいなぁ?火も薪もくべてないのに、湯が冷めとらん」

それだけじゃねぇ。

おっかさんの咳が少しずつおさまり、食べ物が喉を通るようになったんさ。

「これは・・・まさか」

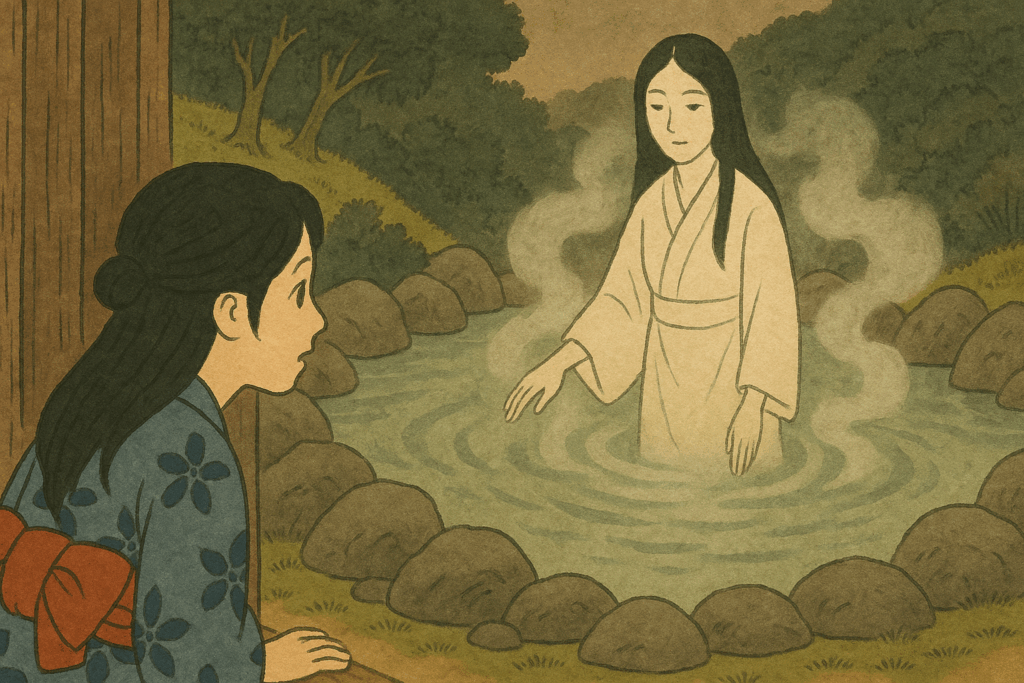

そう思ったおひさは、ある夜、湯船の陰に身を潜めて様子を見とった。

(深夜)

月が山を越えたころ、湯の中からすーっと湯けむりが立ちのぼり、

そこからひとりの女の人が現れたんよ。

白い着物に、ふわりとした黒髪。

その姿は、どこかこの世のもんじゃないような、しんとした気配をまとっていた。

その女は、やさしく湯に手を入れて、ぽつりとこうつぶやいた。

「この湯は、守る者がいれば、恵みを与える。

けれど、欲にまみれれば、やがて枯れてしまうでしょう」

そして湯の底へ、すーっと消えていった。

おひさは、はっと息をのんで、その場から動けんかった。

それからというもん、おひさはますます湯を大事にした。

湯の温度に耳を澄まし、木々にあいさつし、

湯をぞんざいに扱う客にはやんわり注意もしたんさ。

そして、数年が過ぎたある春の日。

山奥にある別の温泉宿が金儲けに走り、川をせき止めて湯の流れを変えようとした。

「うちの宿だけに湯を引けば、客はこっちに集まるべぇよ!」

村人たちも、それに賛成しかけたけんど

おひさは、ぴしゃりと言った。

「湯は誰かのもんじゃねぇ! 山の神さまの贈りもんだっぺ!

欲で分け合わなければ、湯はすぐに怒って枯れてしまう!」

その言葉に、村人たちも目を覚ました。

「たしかに、あの湯が守ってくれてるんかもしれねぇ…」

「おひさの言うとおりだっぺ!」

工事は中止され、川の流れも、湯の道も、もとのままに戻ったんさ。

それからというもの、塩原の湯はどんどん良くなって、

「万病に効く霊泉」として全国から人が訪れるようになったんさ。

人々は口々にこう言った。

「ここの湯には、なにかあったかいものが宿ってるべ」

「不思議と心まで楽になるんさねぇ」

そして

おひさのことは、いつしか「湯守りさま」と呼ばれるようになった。

今も塩原温泉のどこかの宿に行けば、

夜更け、湯けむりの奥に白い着物の女が立ってる

な~んて噂もあるそうな。

それはきっと、あの湯の精か、

それとも・・・

湯を守りつづけた、おひさの魂かもしんねぇなぁ。

おしまい。